在數字時代的蒼穹之下,氣象監測系統已演變為融合衛星遙感、雷達探測與地面觀測的立體感知體系。這個由海量數據流驅動的智慧大腦,正在重塑人類預測天氣的方式,構建起全天候、全地域的大氣行為圖譜。

系統的核心競爭力在于多源數據的深度融合。地面站網提供分鐘級更新的實況數據,多普勒雷達繪制降水粒子的三維速度場,靜止衛星捕捉云圖演變的宏觀趨勢。數值預報模式將這些異構數據同化處理,形成分辨率精細至公里級的預測網格。某省氣象局應用人工智能算法后,短時強降雨預警提前量增加,空間定位誤差縮小至鎮級行政區劃范圍。

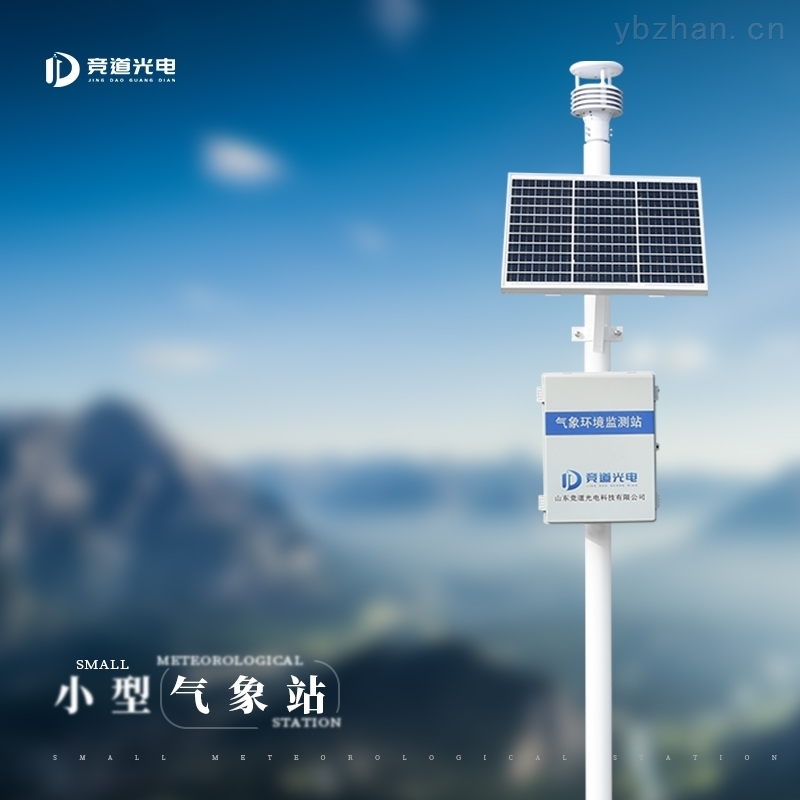

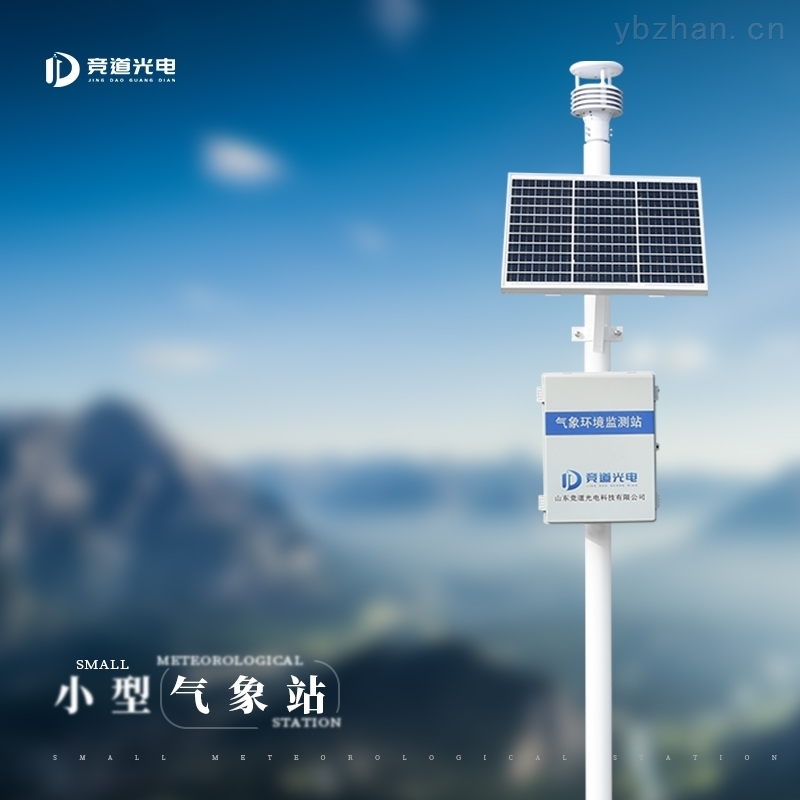

物聯網技術的滲透讓系統更具生命力。邊緣計算節點在本地完成初步數據處理,5G傳輸通道實現毫秒級延遲的數據回傳。自適應加密機制保障傳輸安全,區塊鏈技術確保數據溯源可信。在重大活動保障中,移動應急指揮車搭載便攜式監測設備,現場組建臨時增強型觀測網。云端平臺支持跨部門數據共享,農業部門依據積溫數據調整種植計劃,能源企業根據風速預測優化風機布局。

智能化運維體系提升系統可靠性。無人機巡檢隊定期巡查偏遠站點,AR遠程協助系統指導現場維修。大數據平臺自動檢測傳感器漂移趨勢,預測性維護模型提前預警備件需求。某沿海城市建立臺風路徑數據庫后,歷史相似案例匹配準確率顯著提高,防災減災決策效率倍增。可視化界面將復雜氣象模型轉化為直觀動態演示,公眾通過手機APP即可獲取定制化預警信息。

從短臨預報到氣候預測,氣象監測系統正在突破認知邊界。它不僅是大氣運動的解碼器,更是人類活動的參謀官。每一道數據傳輸都在縫合不同尺度的天氣現象,每次模型迭代都在逼近大氣運動的混沌本質。當信息技術遇見大氣科學,這個龐大的感知網絡便成為連接地球系統與人類社會的數字紐帶。